DXとイノベーション

本記事にて、『DX デジタルトランスフォーメーション戦略立案書』(デビッド・ロジャース著、笠原栄一訳、以降本書とする。)からの学びをまとめる。

今回は「DXとイノベーション」と題し、本書からの学びをまとめていきたい。

5つのカギとなる領域

「デジタルが変化させている5つの戦略領域」の記事にて、5つの領域の変化を捉えていくことが必要になってきているということを述べた。

その領域というのが、以下の5つであり、CC-DIV(シーシーディブ)と呼ばれている。

- C:Customers 顧客

- C:Competition 競争

- D:Data データ

- I :Innovation 革新

- V:Value 価値

今回はそのうち、Innnovation 革新についてのテーマを扱う。

デジタル時代のイノベーション

まずはじめに、本書における、革新(イノベーション)についての定義を紹介したい。

革新(イノベーション)とは、企業の提供物、プロセスを価値あるものに変化させることだと定義できる。

イノベーションの定義は書物により表現が異なることがあるが、本書における定義は上記としている。

デジタル時代では、クラウドやビッグデータ解析技術や、アジャイル的な実験モデルを適用しやすい環境や意識が整いつつある。

これまでのように、市場調査や意思決定に何ヶ月もかけたり、失敗の許されない新製品やサービス開発を1年近くかけて行うといった、スケジュール感覚では世の中のスピードの変化についていくことができない。

そうした背景を踏まえ、イノベーションとして注目すべき点はプロセスなのだと捉えている。以下にその一節を引用する。

デジタル・トランスフォーメーションの第4の領域は、イノベーションである。つまり企業で新しいアイディアが開発され、検証され、そして市場に投入されていくプロセスである。

迅速な実験と継続的学習

デジタル時代においては、企業はこれまでと劇的に異なる方法、つまり迅速な実験と継続的学習に基づいて、イノベーションを起こしていかなければならない

デジタル時代のイノベーションには、迅速な実験と継続的学習が欠かせない。

比較的小規模な実験を繰り返し、目に見えるプロトタイプを素早く作ることで積極的にユーザーレビューを受けことができる。

そのレビューが良い結果であれ、悪い結果であれ、その結果をまた次の実験のインプットとすることで、前回より一段階成長したプロトタイプが完成されるだろう。

そうしたサイクルを続けることが継続的学習であり、終わりの無いストーリーにもなる。

この迅速な実験と継続的学習における考え方は、ICT業界で浸透するアジャイル開発の考え方と良く似ているので、ITエンジニアの方が馴染みが湧くかもしれない。

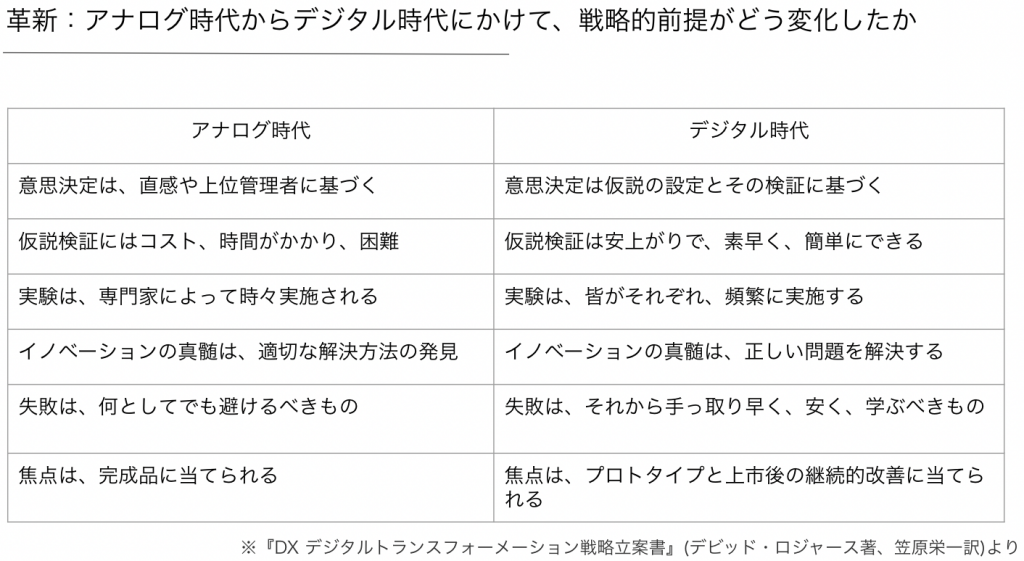

以下に、イノベーションにおける、アナログ時代とデジタル時代の戦略的前提の変化を本書から引用させて頂きたい。

デジタル時代のイノベーションについて端的にまとめられており、わかりやすい比較だと思う。

デジタル時代では、仮説 → 検証(実験) → フィードバックのサイクルを、素早く繰り返すことがこの章の肝の部分となるだろう。

実験とは学び

本書にて、「実験とは学び」であるとする表現が、私にとっては興味深かった点だった。その目的は以下である。

企業が実験する目的は、製品やソリューションそのものではない。顧客、市場、正しいソリューションにつながる選択肢について学び続けることこそが、実験の目的なのである。

実験の本来の目的は学びであり、実験から反復学習をすることによって、製品やソリューションはより良いものに仕上がっていく。

社会の変化が早いデジタル時代においては、顧客の要望というものは刻一刻と変化する。早い段階で市場に投入し、顧客の意見をダイレクトに聞きながら、実験を繰り返す方が効率的である。

時には想定したアイディアが世の中に受けないこともあるかもしれない。ただし、そのうまくいかないと理解できたことも学びであり、今後の製品開発の見極めに役立てることができる。

2種類の実験

実験には「収斂型」と「発散型」と呼ばれる2種類の方法がある。ここからはその実験の方法についてをまとめたい。

どちらの実験の方法についても、

- わたしたちの知識を増やしてくれる

- 前提を検証するもの

- 組織の外に答えを求めるもの

- 喜んで学びたいという心えが求められる

という点においては共通している。今回の記事においては、2つの実験法の触りだけ紹介したい。

収斂型実験法

収斂型実験法は、選択肢を減らそうとする学習(仮説検証)に適しており、「この3つのデザインのどれが顧客に好まれるだろうか?」など、明確に規定された問いに対する答えを1つに絞るものだ。

本書では、収斂型実験法は、最初に設定される因果関係の仮説がカギとなると述べており、例えば、

「この特徴を加えたら、顧客はわたしのサイトでより多くのお金を使うようになる」

といったような仮説である。

A/Bテストというものがあり、デジタル製品やウェブサイト構築などでよく用いられるテストがある。

このテストは、一箇所だけ異なるデザインで残りの部分は同じウェブ・ページを2つ顧客グループに用意して、顧客グループの行動や反応の違いを測るというものである。

こうしたテストは収斂型実験法に分類される。

発散型実験法

発散型実験法は、選択肢を探索し、インサイトを生み出し、一斉に複数の問いかけをし、実験がうまくいけば新たな問いかけがまたそこから生まれ、次の反復ステージでその問いが探索されるような学習に適している。

発散型実験では、因果関係の考察のために構築されることはないとしており、試作品を実際に顧客に試してもらい、そのフィードバックからまた新たな洞察を得るために用いられる。質問項目もあらかじめ定めずに率直な意見を聞くことが多いようだ。

ICT業界で用いられるアジャイル開発は、この発散型実験法の分類に当てはまるものと捉えている。

目的によって使い分ける

この2つの実験は、どちらが良いという意味合いの実験法ではなく、どちらも必要な実験法である。

発散型実験法は、探索型学習であり、アイディアのレベルから具体的な製品やサービスへ形作っていく時に用いられることが多い。

そして、収斂型実験法は、既に出来上がっている製品やサービスを、より良いモノに発展させるために用いられる実験法である。

このように、実験の特徴を理解し目的によって実験法を使い分けることが肝要である。

より理解を深めるために、本書のモバイル・アプリ開発の例を引用したいと思う。この例が私の理解促進においては役に立った。

まず発散型の実験を反復するプロセスからスタートし、アイディアを大まかに試すことで、何がうまくいき何がうまくいかないかを学習する。そのうえで、中核となる価値提案を開発し、新しいイノベーションに注力する。・・・。

次に、設計を完成させるために、今度は収斂型にシフトし、特性、デザイン、価格、新発売のマーケティング・メッセージなどカギとなる要素を検証し、最適化を図る。

アプリが市場に投入されて、大規模なユーザ基盤が確立できたら、さらなる収斂型実験を行い、どのような特性を拡充すれば顧客に最大の価値を与えることができ、その結果、リピート顧客のエンゲージメントが高まり、顧客維持率と顧客生涯価値を向上させることができるかを確定する。

実験の7つの原則

最後に実験における7つの原則についてまとめていきたい。

本書では、イノベーションで最大の価値を生むにはいくつかの原則が重要であるとしており、実験の7つの原則として大切なポイントを紹介してくれている。

以下がその7つの原則であり、引用させて頂きたい。

- 早い段階で学ぶ

- 素早くかつ反復的に進める

- 解決策にではなく、課題に惚れ込む

- 信頼できるフィードバックを得る

- 現時点で重要なことを測定する

- 前提を検証する

- スマートに失敗する

これらのうち、私が最も興味深いと感じた3つめの原則、「解決策にではなく、課題に惚れ込む」に焦点をあててまとめていきたい。

解決策ではなく、課題に惚れ込む

本書から学ぶ、解決策ではなく課題に惚れ込むべき理由は3つある。(””で囲っている部分は引用となる。)

一つめは、”それが顧客及びそのニーズに集中する手助けになるため”だ。

イノベーションで価値を生むための起点として、顧客や社会の問題を解決することに焦点をおくことは重要である。

どんなに素晴らしい答えを出すことができたとしても、それが顧客や社会に向けられたものでなければその価値は発揮できない。そのため、課題選びというプロセスは非常に重要なものとなる。

二つめは、”課題に焦点を合わせることは、それに対して複数のソリューションを考えることにつながる”からだ。

これについて本書では、ソリューションを考えること自体を目的としてしまうと、1つでもそのアイディアが見つかるとそれ以上のアイディアの創出を止めてしまうことを懸念している。そうならないためにも課題から入る必要がある。

三つめは、”創造的なソリューションには必然的に愛着が伴う”からだ。

二つめの理由とも関連するが、ソリューションにばかり着目してしまうと、考えたソリューションに固執し過ぎてしまい、そのアイディアを捨てることが難しいくなる。

しかし、着目点が惚れ込んだ課題であるならば、その解決策は1つではないし、よりよりアイディアが生まれれば躊躇なくそのソリューションを捨てることもできるだろう。

革新を続け、価値適応を考える

以上が、CC-DIVにおける「I :Innovation 革新」の学びである。

企業はイノベーションを起こすために、継続的かつ効果的に実験していくことが重要となる。デジタル時代において、そのための環境やサービスは既に整っているということは既に述べた。

一方で、イノベーションを起こすのために注意しなければならない点を、本書の該当章の最後で述べている。

それは、市場のニーズ自体が抜本的に変化するというリスクがあるということである。

具体的には、代替品が現れ、同じ価値を別のもので代替できてしまうと、市場規模を代替品に取られてしまうという点である。

本書では、締めの一節として、

不確実な世界を生きるあらゆる企業には、自社の価値提案を顧客に適応させ続けようとする備えが求められる。

と述べられており、顧客が求める価値とはどういったものなのか、もしくは、自社の価値提案をどうしたら顧客が求めるものへ適応できるのか、といった問いに備える必要があるのだと教えてくれている。

そこで重要になるのが、デジタル時代の価値とは何であるかを再考することである。それこそがCC -DIVの最後のアルファベット、「V」の部分である。

次回は、その価値についてをまとめていきたいと思う。